2023 führt das Leihamt die Software Leihhaus.One ein. Das neue Programm stellt Funktionen bereit, die eine einheitliche Steuerung der wichtigsten Geschäftsbereiche ermöglicht, zum Beispiel das Pfänder- und Kundenmanagement. Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat die einwandfreien Abläufe bestätigt. Damit wird das Leihamt zur einzigen Pfandleihe im ganzen Land, deren IT-System amtlich geprüft wurde.

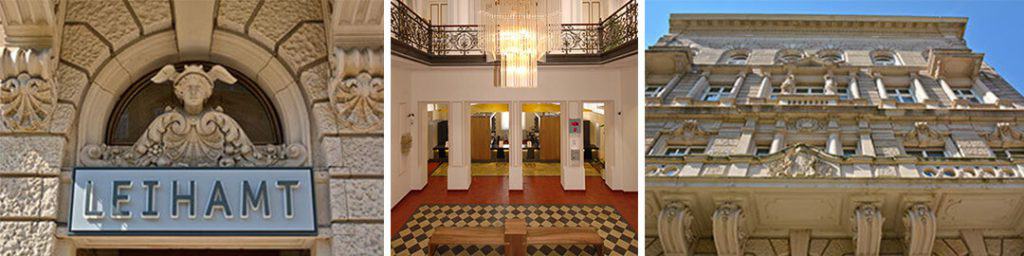

500 Jahre gab es sie in Deutschland, seit 1809 auch in Mannheim: öffentliche Pfandhäuser. Nachdem in den letzten Jahren Augsburg, Stuttgart und Nürnberg ihre Pforten schließen mussten, ist noch eines übrig geblieben: das Leihamt in Mannheim. Im Volksmund heißt es auch „Der große Schrank von Mannheim“ und galt schon früher als eine der schönsten und ältesten Pfandkreditanstalten Deutschlands. „Die Geschichte des Leihamts ist auch die Geschichte der Menschen in Mannheim“, sagt Geschäftsführer Jürgen Rackwitz.

Die Geschichte des Leihamts

2023

2020

2018

2009

2006

2002

1990

1950

1930

1905

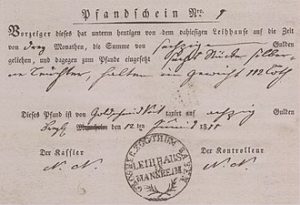

1809

1798